2025年4月現在、百日咳が全国で流行しています。

百日咳は、百日咳菌(Bordetella pertussis)によって引き起こされる呼吸器感染症です。

学童期では、その名の通り数か月にわたって長引く咳の原因となります。一方で、乳幼児では時に致死的な呼吸窮迫症状をきたすことがあり、注意が必要です。

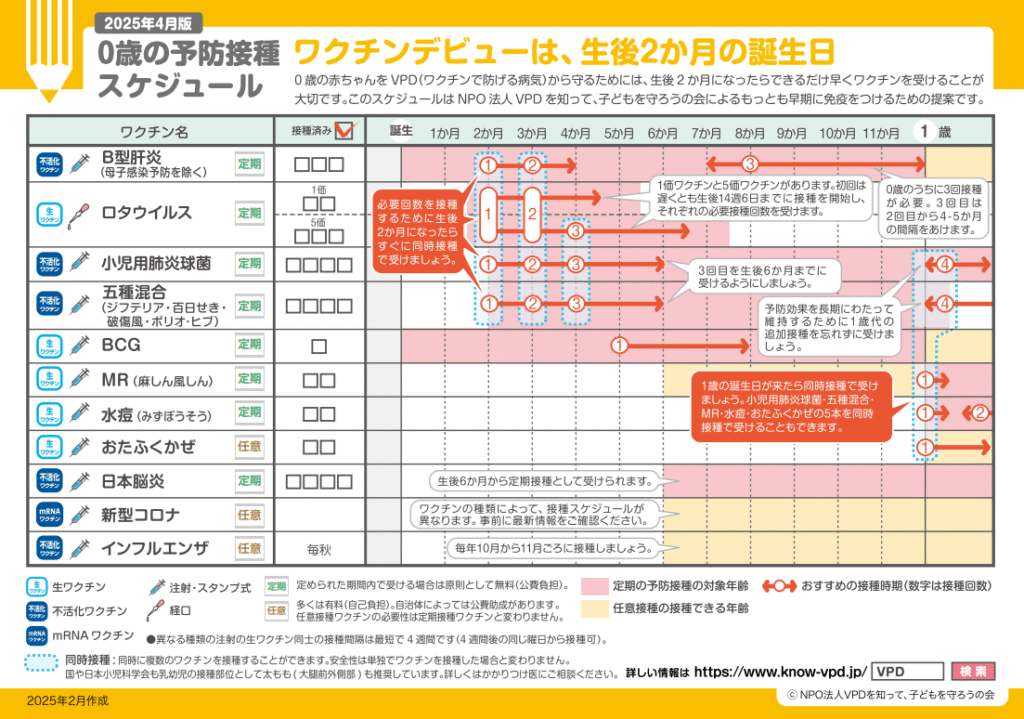

百日咳は、2ヶ月から接種する5種混合ワクチンに含まれています。

ただし、ワクチンの効果は接種から4年を超えると効果が減弱してきます。そのため、就学前(5-6歳)、思春期(11-12歳)に三種混合ワクチンの追加接種を行うことが推奨されています。

ただし、乳児期の5種混合ワクチンと異なり、三種混合ワクチンは任意接種となります(11-12歳の二種混合は定期接種ですが、百日咳が含まれません)。

また、予防接種開始前の赤ちゃんを守るために、お母さんが妊娠中に三種混合ワクチンを打つことができます。

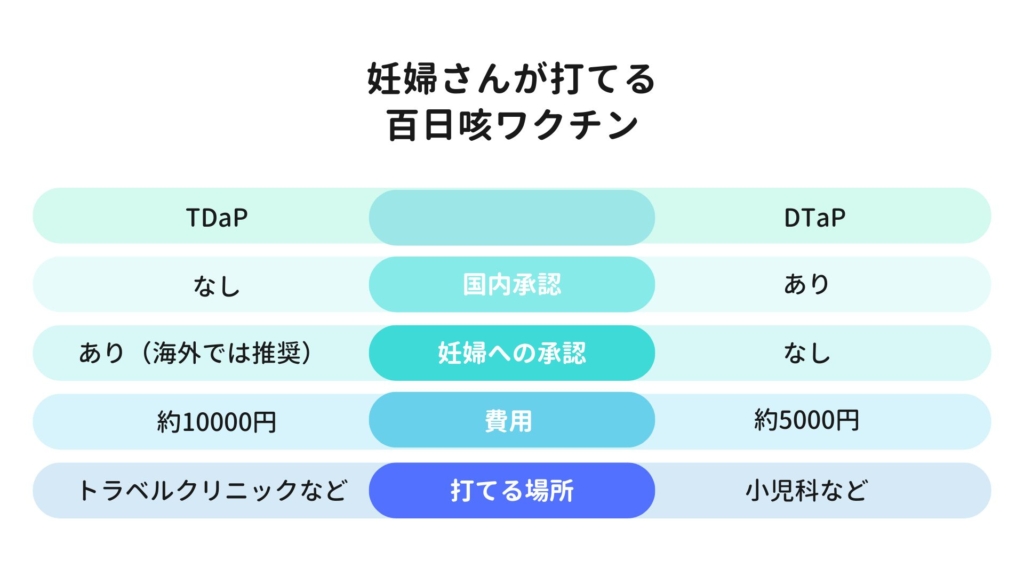

現在、妊婦さんが打てる百日咳ワクチンは2種類あり、それぞれに特徴があります。

この記事では、どういうお子さんが百日咳になりやすいのか、どういうときに百日咳を疑うか、百日咳を予防するにはどうすればいいか、などを解説します。

これから赤ちゃんが生まれる方、1歳未満の赤ちゃんがいる方、小学校入学・中学校進学を控えたお子さんがいる方などに有益な内容となっています。

百日咳の概要

百日咳とは

百日咳は、Bordetella pertussisという細菌の一種によって引き起こされる呼吸器感染症です。

一部はパラ百日咳菌という別の菌が原因となることもあります。

名前の由来は、咳の症状が2-3ヶ月、すなわち100日程度続くことから百日咳と名づけられました。

実際、ワクチン接種後の大きいお子さんや成人では長引く咳のみの症状のことが多いです。

しかし、生後3か月未満の赤ちゃんでは時に重症化することがあり、注意が必要です。

百日咳の疫学

日本における百日咳の患者数は、ワクチン開始前には年間10万人以上で、死亡率も約10%と非常に恐ろしい病気でした。

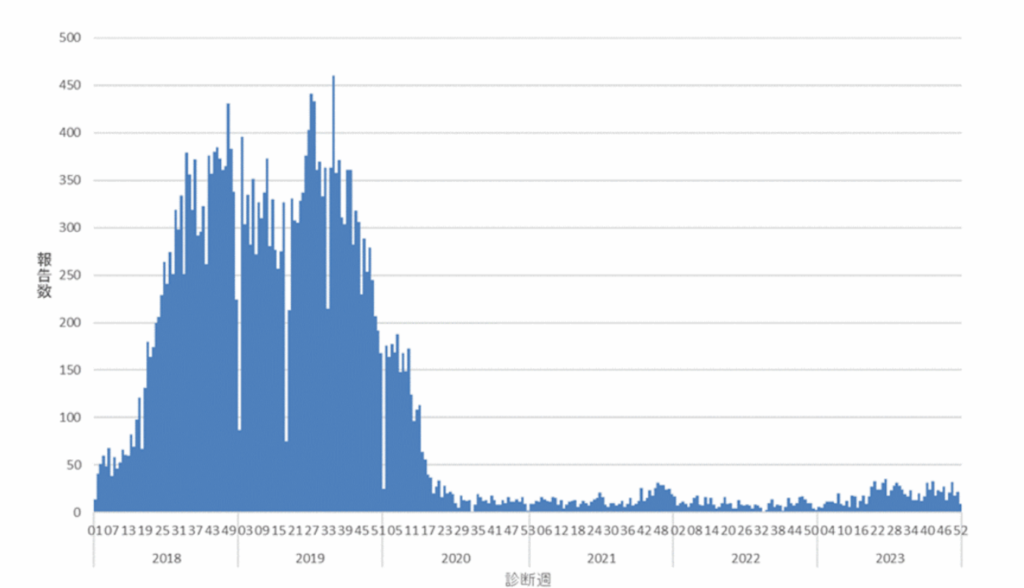

近年の百日咳は、COVID-19の流行前は年間1万人以上の感染者がいましたが、2020年以降は500-2000人程度と激減しています。

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/pertussis/040/index.html

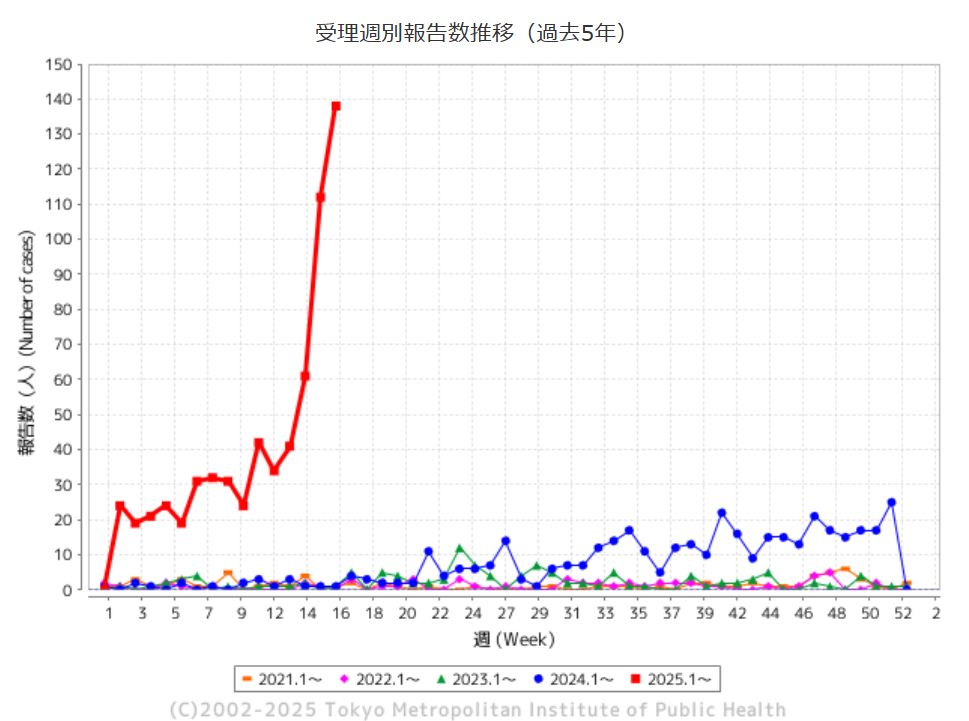

しかしながら、2025年4月現在、百日咳の全国的な流行が見られています。

下図は東京都のデータですが、ここ数年で一番の流行となっています。

百日咳の患者数増加は、全国的なニュースにもなっています。

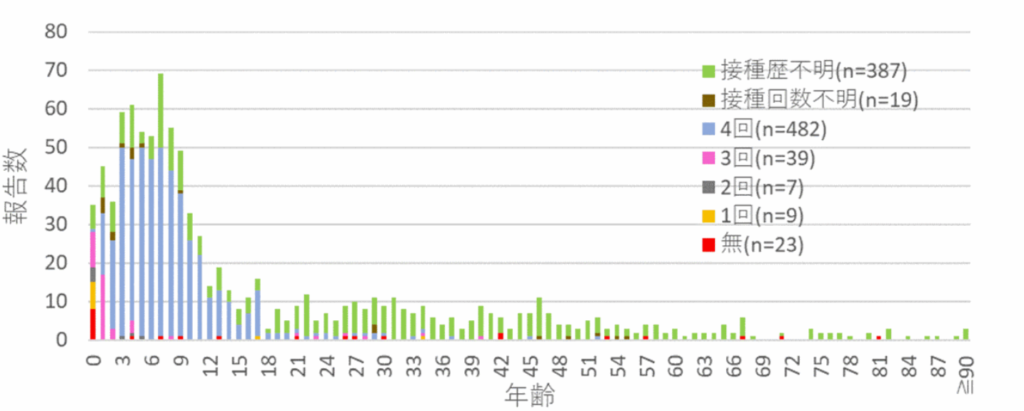

百日咳の好発年齢

百日咳は乳幼児から高齢者まで感染がみられますが、小児でかかりやすい傾向があります。

罹患年齢は5-15歳がもっとも多く、重症化しやすい6か月未満でも2%にみられました。

これは、乳児期に打ったワクチンの効果が4~12歳で減退してくることが原因と考えられます。ワクチンについては後述します。

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/pertussis/040/index.html

百日咳の潜伏期間・感染経路

百日咳の潜伏期間は、標準的には7-10日、最長で21日とされています(1)。

感染経路は飛沫感染で、咳などの飛沫を介して感染します。

感染性は極めて高く、基本再生産数(1人の患者が何人の人にうつすか)は16~21と、空気感染を引き起こす麻疹(はしか)に相当する感染力があります(2)。

抗生剤による治療を行わなかった場合、発症から約3週間は感染力が持続します。

また、予防接種をうけていない家族に対する感染率は80~100%という報告があり、家庭内感染を起こしやすいという特徴があります(3)。

| 感染症 | 基本再生産数 |

|---|---|

| 麻疹(はしか) | 16-21 |

| 百日咳 | 16-21 |

| おたふくかぜ | 11-14 |

| 水痘(みずぼうそう) | 8-10 |

| 風疹 | 7-9 |

| 季節性インフルエンザ | 2-3 |

| COVID-19(デルタ株) | 5-8 |

| COVID-19(従来株) | 1-2 |

百日咳の入院率・死亡率

乳児期の百日咳では、約半数で入院が必要となります。

全体の入院率は約2%です(4)。

2009年~2013年の調査では、入院となった患者のうち86%が乳児(1歳未満)でした(4)。

後述する無呼吸発作の懸念もあり、生後3か月未満の場合は原則入院となります。

重症化も乳児で多く、小児全体の死亡率は0.2%、乳児の死亡率は約1%(4)とされています。その原因としては無呼吸発作、肺炎などが主なものとなります。

百日咳の症状

百日咳の臨床経過

百日咳の臨床経過はカタル期、痙咳期、回復期の3つに分けられます。

- カタル期(約2週間)

発熱、咳などの普通の風邪症状で始まります。

2. 痙咳期(約3-6週間)

この時期になると、百日咳に特徴的な発作性、けいれん性の咳(痙咳)となります。

短い咳が立て続けに起こり(スタッカート)、咳の終わりに息を吸い込む際にヒューッという高い音がします(笛声:ウープ)。このような連続した咳と笛声の繰り返しをレプリーゼといいます。

咳き込みが強いため、咳き込んで吐いたり顔色が悪くなったりします。

また、立て続けに咳がでるため、頭に血が上って眼球結膜出血や鼻出血などがみられることもあります。

・スタッカート(staccato)…短く立て続けに出る咳

・ウープ(whoop)…咳のあとに息を吸い込む際にする、笛のような高い音

3. 回復期(2-3週間)

咳だけが続く時期です。通常2-3週間、最長で6週間程度続きます。

カタル期から回復期までの全経過が約2-3ヶ月となるので、百日咳という名前となりました。

大人の百日咳

大人およびワクチン接種後の小児では、百日咳に罹患した場合も特徴的な咳が出ることは少なく、咳だけが長期間持続することが多いです。

ただし、その場合でも菌の排出はあり、小児への感染源となるため注意が必要です。

百日咳の合併症

百日咳には、呼吸器系、循環器系、神経系の合併症があります。

・呼吸器系合併症…無呼吸、肺炎

・循環器系合併症…肺高血圧症

・神経系合併症…けいれん、脳症

合併症をきたしやすいのは3ヶ月未満の乳児です。

それぞれの合併症の頻度については、以下のような調査結果があります。

| 無呼吸 | 61% |

| 肺炎 | 23% |

| 痙攣 | 1.1% |

| 脳症 | 0.6% |

百日咳の診断

百日咳を疑う症状

以下のような症状がある場合、臨床診断例として百日咳の検査を考慮します。

百日咳の臨床診断例

14日間以上の咳があり、かつ以下の症状の1つ以上を伴う

①発作性に立て続けに出る咳(スタッカート)

②笛のような息継ぎ(ウープ)

③咳き込み後の嘔吐

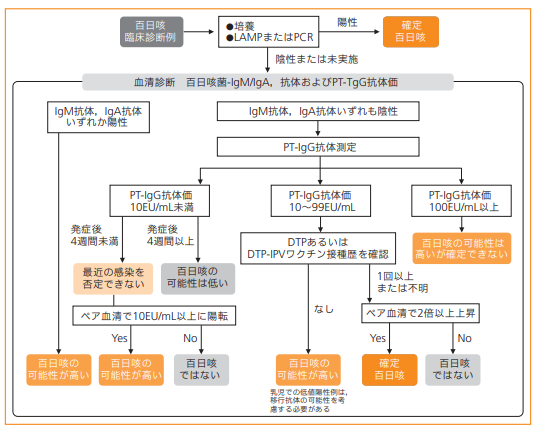

百日咳の診断フローチャート

上記の臨床診断に該当した場合、検査で百日咳の確定診断を行います。

日本呼吸器学会より、以下のような診断フローチャートが提唱されています。

百日咳の検査方法

百日咳の検査には、培養検査、遺伝子検査、抗原検査、血清診断があります。

発症からの時期によって、検査の使い分けがなされます。

- 発症から2週間以内➡培養検査、遺伝子検査、抗原検査

これらの検査は、時間経過によって感度が低下するため - 発症から2週間以降➡抗体検査

感染から抗体価が上昇するまで2週間前後かかるため

1. 遺伝子検査(LAMP法、PCR法)

綿棒で鼻咽頭ぬぐい液を採取し、百日咳菌のDNAを検出する検査です。従来のPCR法に加え、2016年にLAMP法による遺伝子検査が保険適用となりました。LAMP法は迅速性に優れ、感度も優れているため臨床でも多用されている検査方法です。

2. 培養検査

鼻咽頭ぬぐい液を特殊な培地で培養し、百日咳菌を検出する検査です。培養期間は7日間程度と長いのが懸念点です。

また、感度は最大60%とされており、事前に抗生剤の治療が行われていると検出率はさらに低下します(2)。

3. 迅速検査

インフルエンザなどのように、綿棒で鼻咽頭ぬぐい液を採取し、簡易キットで陽性か陰性かを判定する検査です。

簡便性はもっとも高く、診療所等でも行えるのがメリットです。

PCR法と比較して、感度85%、特異度95%以上という報告があります(6)。

4.血液検査( 抗体検査)

血液検査で百日咳に対する抗体価を測定する診断方法です。

抗体価が一定以上に高ければ1度の検査で診断がつきますが、そうでない場合は間をあけて2回目の抗体価(ペア血清といいます)を測定する必要があります。

注意点として、抗体価はワクチンでも上昇するため、最終のワクチン接種から間隔が短い場合は解釈が難しくなることがあります。

百日咳の治療

百日咳の治療目的と適切な治療時期

百日咳の診断がついた場合は、抗菌薬による治療が行われます。

治療の目的は、①症状の改善、②除菌による周囲への感染予防、の2点です。

百日咳の抗菌薬治療による症状改善効果は、初期のカタル期にのみ期待できます(1)。

百日咳の特徴的な咳が見られる痙咳期の症状は、百日咳菌が排出する毒素の影響と考えられています。そのため、この時期には抗菌薬治療で症状を抑えることは難しく、周囲への感染予防効果を期待して治療が行われます。

百日咳の治療方法

百日咳の治療は、マクロライド系の抗菌薬が第一選択です。

一般名でいうと、アジスロマイシン、クラリスロマイシン、エリスロマイシンで、薬剤間で治療効果の差はありません。

マクロライド系の抗菌薬では、下痢など消化器系の副作用がみられることがあるため、注意が必要です。

治療期間は、アジスロマイシンは5日間、クラリスロマイシンは7-14日間、エリスロマイシンは14日間です。

近年ではマクロライド耐性の百日咳菌も見られており、その場合は別の種類の抗菌薬を使用します。

乳児期で、無呼吸発作や肺炎による呼吸不全をきたした場合は、人工呼吸器を用いた呼吸のサポートが必要となります。

百日咳の入院適応

生後3ヶ月未満の場合、無呼吸発作などの合併症の懸念があるため、原則入院が必要となります。

そのほか、肺炎、呼吸不全、肺高血圧症、脳症など重篤な合併症がみられた場合は入院での治療、ときに集中治療室での治療が必要となります。

百日咳の予防方法

予防接種

百日咳の予防方法として最も推奨されるのが予防接種です。

2024年4月以降、百日咳ワクチンは定期接種として5種混合ワクチンに含まれるようになっています。

5種混合ワクチンには、もともと4種混合ワクチンに含まれていた百日咳、破傷風、ジフテリア、ポリオに加えてHibワクチンが追加されています。

2025年現在の定期接種スケジュールでは、生後2ヶ月から1ヶ月おきに3回、1歳になってから1回の、計4回接種を行います。

しかし、百日咳のワクチンは接種から4-12年で効果が減弱してきます。

そのため、ワクチンを接種していても百日咳にかかるということが起こりえます。

日本小児科学会は、①小学校入学前、②11-12歳、の2回において百日咳ワクチン(3種混合ワクチン)の接種を推奨しています。ただ、この三種混合ワクチンは任意接種(自費)となります。

妊婦さんの百日咳ワクチンについて

前述の通り、生後3か月未満のお子さんが百日咳にかかると重症化のリスクがあります。しかし、百日咳のワクチンが打てるのは早くて生後2か月です。

2025年4月には、生後1か月のお子さんが百日咳で亡くなるという辛いニュースも報道されました。

出生後から生後2か月までの赤ちゃんが百日咳を予防する方法として、お母さんの妊娠中に百日咳ワクチンを接種するという方法があります。

お母さんの持つ抗体が、胎盤を通して赤ちゃんに渡るため、予防効果が発揮されるというわけです。

接種時期としては、海外では妊娠27~36週を推奨しています。

現在、妊婦さんが打てる百日咳のワクチンは2種類あります。

①Tdap

成人用の百日咳・ジフテリア・破傷風の三種混合ワクチンです。

日本では未承認ですが、海外では妊婦さんへの接種も承認されており、米国では妊娠中の接種も推奨されています。

日本で接種する場合は、輸入ワクチンを取り扱っている医療機関を探す必要があります。

費用は約1万円程度です。

②DTaP(トリビック)

こちらは、小児用の百日咳、ジフテリア、破傷風の三種混合ワクチンです。

国産のワクチンで、国内でも承認されています。

小児用のため、成人では接種部位の局所反応(腫れ、痛みなど)が出やすいため、それらの副反応を抑えたものが①のTDaPになります。

DTaPは2018年に成人にも適応が拡大していますが、妊婦さんへの接種は接種数が少ないため有効性・安全性のデータがまだありません。

小児用ワクチンのため、小児科であれば多くの診療所・病院で取り扱いがあります。

費用は約5000円程度です。

赤ちゃんへの百日咳予防の対応策

以上をまとめると、生後3か月未満の赤ちゃんに対する百日咳の感染を防ぐ方法としては、下記のようになります。

赤ちゃんへの百日咳感染予防策

①お母さんが妊娠中に三種混合ワクチン(TDaP、DTaP)を打つ

②兄弟姉妹が5-7歳で三種混合ワクチン(DTaP)を打つ

③兄弟姉妹が11-12歳で三種混合ワクチン(DTaP)を打つ

④同居する大人の家族が三種混合ワクチン(TDaP、DTaP)を打つ

⑤赤ちゃんが生まれたら、生後2か月から5種混合ワクチンを打つ

百日咳の出席停止期間

学校保健安全法における百日咳の出席停止期間は、以下のように定められています。

まとめ

以上、百日咳について解説しました。

百日咳は、特に生後間もない赤ちゃんにとって怖い感染症です。

①赤ちゃんに定期接種のワクチンを打つこと

②小学校入学前、11-12歳のタイミングで三種混合ワクチンを打つこと(任意接種)

③妊娠中(27~36週)に三種混合ワクチンを打つこと

が、赤ちゃんを百日咳から守る方法です。

日本は海外と比較して予防接種のアップデートが遅れており、百日咳については自費のワクチンが多くなっています。

しかし、適切な情報収集のうえで、ご家族を守るためのよりよい選択をしていただけたら幸いです。

百日咳のまとめ

・百日咳は麻疹(はしか)と同等の強い感染力を持ち、家庭内感染を起こしやすい

・年長児や成人では長引く咳の症状だが、赤ちゃんでは無呼吸発作など命にかかわる症状をきたす

・予防接種の効果は4-12年で減弱するため、小学校入学前と11-12歳で任意接種での三種混合ワクチンが推奨される

・妊婦さんおよびその家族も、産まれてくる赤ちゃんのために三種混合ワクチンを打つことが望ましい

参考文献

- 中村 幸嗣:小児内科 2023;55 増刊:318-321.

- 厚労省 百日せきワクチン ファクトシート

- 鎌野 寛:Infection control 2010;19(7):62-64.

- 岡田 賢司:小児科診療 2024(87):秋増刊;132-137

- 岡田 賢司:小児内科 2020;52 増刊;868-872.

- 宮入 烈:日本医事新報 2023;5194;41-43.